Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello Julio, 2000

|

|

|

Cuando

traté de escribir el documento anterior,

“La Historia de un Voto ... y algo más,

Primera y Segunda Partes”, muy pronto me di

cuenta que por más que quisiera no podía

confiar tan solo en mi memoria y por lo tanto me

vi precisado a consultar fuentes que me

permitieran confirmar y complementar lo que

recordaba de cada uno de los sexenios

presidenciales en que me ha tocado vivir. Para ello lo primero que hice fue

recurrir a las clásicas fuentes que en materia

económica hoy en día (y en noche) tenemos

disponibles en Internet, como son el Banco de

México, INEGI y la Secretaría de Hacienda. Pero hubo un libro que había

comprado el año pasado y que tenía muchos

deseos de leer, al menos en sus capítulos

fundamentales, el que realmente me impulsó a

documentarme e investigar por mi cuenta. El libro

a que me refiero, lo escribió Don Antonio Ortiz

Mena y lleva el nombre de “El Desarrollo

Estabilizador, Reflexiones sobre una

Época”, allí se hace un amplio análisis

de lo que fue el desarrollo económico del país

durante los dos sexenios en que le tocó dirigir

la Secretaría de Hacienda. Sin embargo lo que faltaba hacer,

era una comparación de las cifras y los

resultados que él daba en su libro, con los

obtenidos en sexenios posteriores, una vez que

dejó de ser vigente la política económica del

Desarrollo Estabilizador. Como ya dije en mi escrito, me di

cuenta que durante 5 sexenios consecutivos (1941

y 1970) nuestro país había logrado crecer de

manera sostenida, pero que una vez que entró

Luis Echeverría como Presidente de la

República, la economía empezó a decaer y sobre

todo la inflación se descontroló de manera

notable y sensible, acabando por devaluarse

nuestra moneda en 1976, después de 22 años de

estar fija en $12.50 pesos / dólar. Ese fue el

principio de 5 sexenios de inestabilidad. Era preciso que hiciera una tabla en

la que pudiera comparar, por sexenio, las

variables económicas, a mi juicio, más

importantes en la economía mexicana. Reconozco

que no soy un experto en economía, pues no es mi

profesión, pero me propuse hacerlo. A final de cuentas no sería

la primera tabla que hiciera. Cuando llegué a Querétaro en 1985,

ya nuestra inflación galopaba a gran prisa y

traía casi 10 años de batallar con ella. La

elaboración de presupuestos de obra eléctrica

que fueran capaces de prever sus efectos,

realizando actualizaciones de precios mediante

las famosas fórmulas de ajuste, se había

convertido en todo un arte y las cláusulas

finales del mismo a veces ocupaban hasta una

página completa. Así que recuerdo que cuando Chela

mi hermana, vino a vivir una temporada aquí en

Querétaro, procedente de Londres, le intrigaba

que tantos cálculos y extrapolaciones hacía con

la tendencia inflacionaria y el tipo de cambio y

yo le decía, claro que en son de broma, que si

Echeverría había puesto su Centro de Estudios

Económicos del Tercer Mundo, porqué razón no

podría yo tener mi propio Centro de Estudios

Económicos de Jardines de la Hacienda, que era

el nombre de la colonia donde estaba mi oficina.

La gran diferencia desde luego era que lo

manejaba un solo hombre y además ¡inexperto! Pero todo aquello me sirvió, porque

fui aprendiendo a calcular debidamente los

porcentajes de crecimiento o decremento y a

recopilar información fidedigna, pues al

principio mi fuente principal eran los

periódicos, que no siempre aportan datos

confiables. Pero por otra parte conseguir datos

de Banxico y viviendo en Querétaro era en verdad

difícil y aparte de eso casi imposible, pues la

información no estaba al alcance del público en

general y nunca era oportuna. Digamos que más

bien se ocultaba. De todas formas, desde entonces llevo una tabla en la que analizo mes por mes el diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos y lo comparo con el movimiento del tipo de cambio. Todo esto sobre la base del año que yo consideré como último de economía estable que fue 1970. Esta tabla me indica el porcentaje de subvaluación o sobrevaluación de nuestra moneda con respecto al dólar, en base a este principio. Por si alguien tiene interés en

verla y darse cuenta que efectivamente nuestras

macro-devaluaciones se han dado cuando el peso

está muy sobrevaluado, la pueden ver a

continuación.

SITIOS DE

INTERES PARA LOCALIZAR LOS INDICES DE PRECIOS AL

CONSUMIDOR: |

Indice Nacional de Precios al

Consumidor México: Indice Nacional de Precios al

Consumidor USA: Gráfica Subvaluación -

Sobrevaluación del Peso Mexicano, 1970-2002 |

|

|

EXPLICACION.- Calculando para cada año y acumulando los resultados de los últimos 34 años, obtenemos en la última columna (antes de los INPC) el porcentaje actualizado de valuación de nuestro tipo de cambio. Según los resultados acumulados hasta el 31 de diciembre de 2001, teníamos una sobrevaluación de nuestra moneda sobre el dólar de 19.12%, que fue bastante preocupante, pues mostraba una tendencia ascendente desde el año 1999. Sin embargo ya en la estimación que hicimos para Diciembre 31 de 2002 y de acuerdo con el movimiento del tipo de cambio del peso con respecto al dólar, la sobrevaluación se redujo en el 2002 a 8.84%, lo que desde nuestro punto de vista resultó ser muy positivo, pues alejó la posibilidad de una devaluación brusca. Los acontecimientos de los 3 primeros meses de 2003, en los que el tipo de cambio se vio presionado por los movimientos del dólar y el inminente conflicto con Iraq, produjo que la tasa de cambio se aproximara aún más a su punto de equilibrio real, quedando para fines de febrero apenas con una sobrevaluación de 1.67%. Sin embargo para el 31 de diciembre de 2003 y gracias a una leve recuperación del tipo de cambio a favor del peso, la sobrevaluación retornó a niveles del 2.42%. En los primeros 6 meses del 2004 el tipo de cambio llegó a estar, en términos prácticos, por debajo del punto de equilibrio, al tener una pequeña subvaluación del 1.44% en julio. Esto se dio por primera vez en 6 años. Para fines de de 2004, el nivel de sobrevaluación fue de 2.41% prácticamente igual que el de 2003. Durante 2005 y hasta el mes de abril el peso se mantiene ligeramente sobrevaluado en el rango del 2.41% y la inflación bajo control resulta estar casi a la mitad de la de USA, quizá por primera vez en muchos años, siendo de 1.16% en México contra 2.26% en USA. . Con color rojo pueden ver los

resultados que corresponden a los años en que

hemos tenido sobrevaluación y con color azul los

que han tenido subvaluación, ante lo cual

consideramos que ambos extremos son malos y lo ideal

es estar cerca del punto de equilibrio. Si

obtenemos la

gráfica de valuación del peso, veremos claramente

las “crestas” de sobrevaluación que

han venido a desembocar en sendas devaluaciones

en los años de 1976, 1982 y 1994. La

“cresta” de este sexenio llegó a

sobrepasar la cresta del "error de

diciembre", pero ahora ya tiene una marcada

tendencia a la baja y acercándose al punto de equilibrio en

agosto de 2003. El movimiento de la paridad peso/dólar a la alza, no significa que debamos de correr a comprar los dólares, pues no existe razón de peso que pueda indicar la inminencia de una devaluación brusca. El hecho de que el peso haya perdido valor frente al dólar, dentro de nuestro punto de vista, no refleja una devaluación en sí, por el contrario significa que disminuye el porcentaje de sobrevaluación y tiende a acercarse y posiblemente a mantenerse en posición cercana a su punto de equilibrio. Es importante sin embargo adoptar una actitud mesurada y desde luego no endeudarse en exceso y mucho menos en dólares y observar mes a mes la tendencia de esta tabla. De acuerdo a esta tabla el tipo de

cambio de equilibrio, al finalizar el mes de abril del

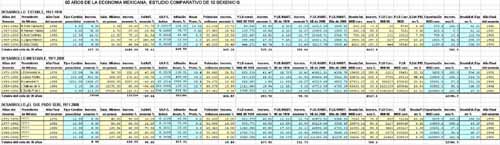

año 2005 y de acuerdo al procedimiento descrito es de 11.38 pesos / dólar. Para una explicación mas amplia y detallada de la tabla y la gráfica anterior oprima aqui SESENTA AÑOS DE

LA ECONOMIA MEXICANA.- Además de comparar los incrementos

o decrementos de estas variables sexenio por

sexenio, también calcula varias relaciones

importantes como son: Salario Mínimo /

Inflación, Deuda Externa / PIB y

Deuda Externa / Exportaciones. En la parte inferior de la tabla se

describen las fuentes de donde se tomaron todos

los valores, que hasta donde pude, verifiqué con

sumo cuidado. Sin embargo debo reconocer que

encontré algunas discrepancias en las cifras de

diversas tablas, incluso en las fuentes

oficiales. Hasta donde yo supongo esto se debe a

diferencias en los procedimientos de cálculo,

según la época. En esto fundamentalmente me

refiero al PIB a precios constantes. Cuando terminé de llenar todas las

celdas de la tabla y comparé los primeros 30

años de nuestra economía, con los siguientes

30, no pude menos que mover la cabeza en actitud

de negación e incredulidad de lo sucedido.

¡Pero como era posible! Me pregunté por qué razón no se

continuó con la política económica de

inflación controlada y baja, si en realidad

había dado bastante buenos resultados y por el

contrario la política de supuesto crecimiento

acelerado, sin importar la cifra inflacionaria y

la estatización de la economía, nos había

llevado al desastre. Allí estaban claramente las cifras

y no pude por lo mismo, resistir la tentación de

preguntarme... ¿Y que habría pasado si

Echeverría no hubiese llegado al poder? ¿Qué

habría pasado si la política económica que

impulsó Don Antonio Ortiz Mena, con algunas

pequeñas variantes y adecuaciones a las

distintas épocas, se hubiera continuado

aplicando? Entonces, como dije, no resistí la

tentación de llenar todas las celdas de una

tercera parte de la tabla a la que llamé

“LO QUE PUDO SER” y que no es otra cosa

que determinar las variables económicas que

describí arriba con los valores que mostraban

las tendencias de los primeros 30 años

(1941-1970) y en muchos casos con cifras bastante

conservadoras. En otros como lo es en la

inflación, me basé en la tendencia

inflacionaria de los Estados Unidos, para ir más

acorde con la realidad. Los resultados fueron en verdad

sorprendentes y no pude menos que sentirme

triste... Véanlos ustedes y díganme si no

sienten lo mismo que yo sentí... HAGA CLICK AQUI PARA VER LA

TABLA: 60 AÑOS DE LA ECONOMÍA MEXICANA |

| SIGNIFICADO DE LA TABLA ANTERIORTipo de Cambio Durante los primeros 30 años,

1941-1970, la paridad peso-dólar cambió de 4.85

a 12.50 es decir tuvo un incremento del 158%

en el período mencionado. Mientras tanto en los siguientes 30

años, 1971-2000, la paridad peso-dólar pasó de

12.50 a 9600 (para la comparación debemos

agregar los 3 ceros que se le quitaron en 1993)

lo que representa un incremento del 76700%,

es decir 767 veces más que en 1971. En el caso de haber continuado con

la política de estabilidad económica, con baja

inflación igual o menor que nuestro vecino del

norte, es muy posible que como muestra la tabla

“Lo que pudo ser” el tipo de cambio no

se hubiera movido y por lo mismo la variación,

al igual que fue en el sexenio de López Mateos y

Díaz Ordaz habría sido 0% Inflación Por lo tanto decir Inflación

significa aumento de precios y decir aumento de

precios significa sacrificio y empobrecimiento

para el grueso de la población. ¿Pero por qué

tiene que suceder esto? ¿Por qué no aumentar

los salarios de acuerdo al crecimiento

inflacionario? La razón es que se forma una

espiral, y si no se toman las medidas adecuadas,

resultaría infinita. Más salarios, más aumento

de precios, más inflación, más salarios. etc.

Lo que hacen los gobiernos para detener una

espiral inflacionaria es terriblemente injusto y

pomposamente le llaman “plan de

choque”, lo que quiere decir en pocas

palabras es que los salarios se quedan estancados

y las finanzas del gobierno se protegen

aumentando todos los precios oficiales (gasolina,

luz, predial, agua, servicios, autopistas, etc.)

muchas veces por arriba de la inflación. De esa

manera un gobierno evita un colapso de sus

finanzas públicas, pero empobrece de manera

brutal a su pueblo. Por todo lo anterior se dice que la

Inflación que hemos tenido que sufrir todos los

mexicanos, es el impuesto más terrible y más

injusto que aplique un gobierno a su pueblo,

después de todo significa que los ciudadanos

tenemos que pagar por los errores en la

administración de las finanzas públicas.

¿Cuales son los errores frecuentes? Emisiones

excesivas de dinero en moneda nacional sin

tener respaldo en divisas o endeudamiento

público en proyectos que no son

autofinanciables; al menos creo que todo esto es

lo que nos ha sucedido en los pasados 30 años. En los primeros 30 años de 1941 a

1970 la inflación creció 661%, pero en

los siguientes 30 años entre 1971 y el año

2000, la inflación ha crecido la terrorífica

cifra de 382,395% es decir que los

precios se incrementaron 3823 veces más en el

período. ¿Increíble verdad? Y lo peor de todo es que se pudo

evitar, al menos la hiperinflación, pues todos

los países de una u otra forma tienen cierto

aumento paulatino de los precios, cierta

inflación, y los Estados Unidos en los años

70’s no fue la excepción. En la tabla de

“Lo que pudo ser” he marcado

inflaciones relativamente altas en los sexenios

de 1971-1976 y 1977-1982, por la razón anterior,

dado que la política de México habría sido

mantenerse por lo menos a la par con la

inflación de los Estados Unidos. De esta forma la inflación en el

período 1971-2000, bien pudo haber tenido un

incremento del 337%, muy parecido al que

han tenido los Estados Unidos en dicho período.

Véase la tabla Devaluación-Inflación,

México-USA, 1970-2000 en la última columna, que

es donde aparecen los índices de precios al

consumidor de Estados Unidos y el incremento

acumulado en la última fila. El significado sería que los

precios se habrían multiplicado por 3 veces

en vez de 3822 veces. Salario Mínimo Hoy el indicador está visiblemente

distorsionado por la inflación, pero de todas

maneras se continúa utilizando como punto de

referencia y sirve para demostrar la manera en

que han perdido poder adquisitivo el grueso de

las clases populares. En el período estable de 1941 a

1970, tan criticado por la supuesta inequitativa

distribución de la riqueza, el salario mínimo

creció, como se muestra en segundo término de

las columnas de la tabla, muy por arriba de la

inflación de dicho período, llegando a un

magnífico crecimiento del 1180% al pasar

de $2.50 pesos diarios a $32.00 pesos diarios, es

decir que se multiplicó 11.8 veces en 30

años. Como ya dijimos la inflación

creció 661% por lo que la relación Salario

Mínimo / Inflación arroja un crecimiento real

del poder adquisitivo de la población de un 78%

Para que sean comparables, las

cifras del siguiente período de 30 años deben

expresarse en viejos pesos, es decir sin

quitarles los 3 ceros de 1993. Por lo tanto en el período de

1971-2000, el salario mínimo creció por lo que

ya expresamos cuando se habló de la inflación,

apenas un 118338%, que contra el 382395%

de crecimiento inflacionario representa, en el

cacareado período de la justicia social una

perdida real de un 69% en el poder adquisitivo

del grueso de la población. En pocas palabras,

un salario mínimo del 2000, apenas compra el 31%

de lo que compraba en 1970. ¿Terriblemente

injusto verdad? En la tabla de “Lo que pudo

ser”, me he concretado a suponer que los

salarios mínimos continuaran aumentando al mismo

ritmo, o un poco más, del período anterior,

creciendo un 661% que contra una

inflación acumulada de 331% habría representado

un crecimiento posible y real de un 90% en el

período, en lugar de perder el 69% como

sucedió. Población En cuarto término en las columnas

de la tabla aparecen las cifras de crecimiento

poblacional, pasando en el primer período de

19.6 millones en 1941 a 48.2 millones en 1970, un

porcentaje de crecimiento de 145% En el segundo período ha pasado de

48.2 millones al principio de 1971 a 97.3

millones en el año 2000, un crecimiento menor,

por lo que arriba dije, que equivale al

102% En la tabla de “Lo que pudo ser”, indico que dicho crecimiento podía haber sido aún menor, del orden del 70%, a fin de brindar mejores servicios a la población, detener el crecimiento desmedido de las grandes urbes e incrementar el producto interno per capita. Producto Interno Bruto a

precios constantes Indirectamente

es un indicador de riqueza o pobreza de un país,

pues abarca las cifras de producción de todas

las divisiones productivas de una nación, como

son la Agropecuaria, Silvicultura y Pesca, la

Minería, la industria Manufacturera, la

industria de la Construcción, los Servicios de

Electricidad, gas y Agua, el Comercio,

Restaurantes y Hoteles, servicios de Transporte,

Almacenaje y Comunicaciones, servicios

Financieros, de Seguros, Inmobiliarios y de

Alquiler, servicios Comunales, Sociales y

Personales y servicios Bancarios. Es decir cubre

toda la gama del aparato productivo de un país.

Este término en inglés se conoce como GDP,

Gross Domestic Product. En

términos generales todos los países padecen en

mayor o menor grado de inflación, es decir por

naturaleza los precios tienden a subir con el

paso de los años. Esto significaría que no

sería posible comparar el valor de la

producción total, PIB, de un año con respecto a

otro a menos que se haga un ajuste por medio de

un factor ligado a la inflación que realice la

corrección año con año. A este factor se le

conoce como Deflactor Implícito y básicamente

representa la corrección que se hace de acuerdo

a los índices nacionales de precios específicos

para cada una de las divisiones de productos

incluidos en el PIB. Es decir que no se utiliza

el INPC promedio para el cálculo. Si

se toma el PIB de un año como referencia,

digamos 1993 como es actualmente, el PIB

corriente de los años anteriores o siguientes a

1993, debe ajustarse mediante los factores

(deflactores implícitos) que correspondan a cada

uno de los años. A

este valor ajustado del PIB se le conoce

como Producto Interno Bruto a Precios Constantes. El

año que se usa como referencia para calcular

esta modalidad del PIB ha ido cambiando con el

tiempo y para un período tan largo como el que

se analiza en mi tabla, elegimos a 1970 como

punto de referencia por ser el año que aparece

en las Estadísticas Históricas del INEGI,

página 333, para el período desde 1800 hasta

1995. Por desgracia, esta tabla no cubre por

completo el período desde 1940 hasta 1999 que

necesitamos y de 1970, salta a 1980 y después a

1990.

En

la actualidad existe en Internet otra tabla que

cubre el PIB a precios constantes con base en el

año de 1980, para un período desde 1900 hasta

1995, pero por razones que desconozco, no es

compatible con la tabla anterior. Por tal motivo

los valores del PIB a precios constantes de 1976,

1982, 1988 y 1994 en base a 1970, se calcularon

multiplicando el PIB del período anterior por el

factor de crecimiento del PIB en el sexenio

corriente, tomado de la tabla de 1980. De

esta manera se logró que las cifras del período

estable coincidan exactamente con las que indica

Don Antonio Ortiz Mena en su libro, para los

períodos de esa época. En el caso de haber

utilizado la tabla de 1980, no habría sido así.

El

PIB del año 2000 se calculó en base a un factor

de crecimiento del PIB conocido hasta 1999 y que

es de 1.14435, multiplicado por un factor de 1.06

para el año 2000, equivalente a un 6% de

crecimiento y que parece factible de acuerdo a

las expectativas actuales. Por facilidad el PIB a precios constantes se representó en Nuevos Pesos, es decir se le quitaron 3 ceros. Producto Interno Bruto a

precios corrientes Producto Interno Bruto por

Habitante Por el contrario de lo que usualmente se imagina, esta variable económica no representa el promedio de lo que realmente percibe cada habitante de un país, pues se obtiene de dividir la producción total entre el número de habitantes, pero sin embargo si es muy importante como punto de comparación. Entre mas alto sea el PIB por habitante de un país indicará mejor situación económica (riqueza) de sus habitantes, por el contrario si es muy bajo representará mala situación (pobreza) de sus habitantes. Sin embargo la mejor comparación se da al analizar las cifras de crecimiento del PIB por habitante en nuestro mismo país, de un sexenio con el siguiente o el anterior, pues nos dará un punto de referencia para saber si la situación económica de nuestro pueblo mejora o empeora en el período de comparación y de allí la importancia de este cálculo. Como el PIB que utilizamos es a precios constantes de 1970, la comparación es válida y al dividirlo entre el número de habitantes del año correspondiente obtenemos en este caso, PIB por habitante en Nuevos Pesos de 1970. Esto desde luego en el año 2000, treinta años después, no nos dice mayor cosa y por lo mismo debemos actualizar el valor obtenido a fin de convertir pesos de 1970 a pesos de 2000 y para ello utilizamos el único mecanismo que tenemos a mano que son los INPC promedio de los años de 1970 y del 2000. Una vez actualizado a pesos corrientes resulta fácil convertirlo a dólares corrientes aplicando también la tasa de cambio obtenida para finales del 2000. En el ámbito internacional se utiliza mucho para fines comparativos el PIB por habitante en dólares y por tal motivo se calcula así en la última columna de esta sección de la tabla. Pasando a analizar ahora los valores obtenidos tenemos lo siguiente, en lo que se refiere al PIB, en el período estable de 1941-1970 creció de manera global un 535.21% en el período, es de decir se multiplicó 5.35 veces. En el período inestable aunque creció mucho en los dos sexenios populistas, LEA y JLP, tuvo una terrible caída (fue negativo) en el sexenio de MMH, por lo cuál el resultado final en el período 1971-2000, apenas llegará a crecer un 205.88%, es decir mucho menos de la mitad que en el ciclo de crecimiento estable. En la sección de la tabla de

“Lo que pudo ser”, quise suponer como

muy factible que la economía hubiese seguido

creciendo a un ritmo del 40% sexenal (

equivalente a un promedio de 5.7% anual) y de tal

manera se habría logrado un crecimiento con

desarrollo estable del 437.82%, más del doble

de lo que fue. Pasando al PIB por habitante se observa que para el período estable creció 158.86%, mientras que en el período inestable solo pudo crecer un 51.51% en treinta largos años. Que tristeza. “Lo que pudo ser” nos indica que creciendo el PIB y disminuyendo ligeramente la tasa de crecimiento poblacional, se habría logrado aumentar el PIB por habitante un 216.73%. Es decir aún más que en el ciclo anterior de 1941-1970. Ya refiriéndonos a la columna de PIB por habitante en dólares del 2000, resulta muy interesante observar como el punto de más alto crecimiento del PIB por habitante, hasta antes de este año 2000, se dio en 1982, cuando el auge petrolero lo llevó hasta 5,253 dólares de 2000 per capita. Desde allí que fue el verdadero inicio de la crisis que hemos padecido cayó sin haberse podido recuperar hasta el año 2000, en que fue 5,561 dólares por habitante. La parte más dramática corresponde a “Lo que pudo ser” que nos indica un PIB por habitante de 11,625 dólares por habitante en el año 2000. El significado de esto último sería que México estaría en primer lugar de América Latina en PIB por habitante, superando incluso a la República Argentina y que superaría a muchos países asiáticos como Taiwán, Corea y Tailandia, estando además muy cerca de países europeos como España y Portugal. Esto desde luego nunca sucedió. Deuda Externa Pero es interesante ver lo que escribió el periodista J. Jesús Rangel M en una serie de artículos que sobre este tema publicó en Excelsior en marzo de 1987. “Una vez resueltos los pagos de la deuda externa en 1942 y en 1946, México rehabilitaría su capacidad de pago y solvencia crediticia a escala internacional. Ya en 1956 se hablaría de este triunfo y 6 años después pagaría por anticipado la “Deuda Vieja” y también los últimos abonos derivados de la expropiación petrolera. La época de oro de la estabilidad económica se reflejaría en el endeudamiento, no solo no se buscaría financiamiento foráneo, se rechazaría” Durante el período de 12 años que correspondió al Lic. Antonio Ortiz Mena, todos los proyectos que requirieron de financiamiento externo debieron demostrar primero la posibilidad de ser autofinanciados por los recursos propios que ellos generaban, por lo mismo, aunque durante dicho período el endeudamiento fue de bastante consideración siempre se mantuvo dentro de límites manejables, de tal manera que no excediera del 10% al 12% por ciento del PIB como puede verse en la tabla. Durante la etapa de crecimiento estable 1941-1970, la deuda externa pasó de 248 millones de dólares a 4263 millones de dólares, es decir que se incrementó 1618%, equivalente a 16 veces en el período, pero siempre estuvo dentro de niveles manejables en virtud de que el PIB creció de manera sostenida en el período. Lo anterior demuestra que los proyectos financiados con recursos externos en verdad eran autofinanciables dado que la comparación de Deuda Externa a precios corrientes comparada con el PIB a precios corrientes nunca excedió del 12% Aunque en este escrito, parezca repetitivo tendremos que llegar nuevamente al fatídico 1971, el inicio del sexenio populista de Echeverría para darnos cuenta de que manera vino a crear conflicto en nuestras vidas y en la de nuestros descendientes. Luis Echeverría inició un proyecto

de nación en rápido crecimiento, pero como

antes dijimos descuidó la Inflación que condujo

además a la devaluación de 1976, pero aunado a

ese grave error y no conforme, incrementó 3.6

tantos más la Deuda Externa, 360%, en tan solo 6

años, llevándola hasta la increíble cifra de

19,600 millones de dólares. Esta

desastrosa e inconcebible situación hizo que la

relación Deuda Externa corriente / PIB corriente

subiera por primera vez hasta el 35%. Nadie podría negar que hubo crecimiento durante el sexenio Echeverría, 41.47%, eso no se discute y de hecho en 1976, último del sexenio Echeverría fue el año en que mi pequeña empresa tuvo mas ingresos de toda su historia. Lo discutible y fácilmente deducible de los resultados fue el hecho de haber empleado recursos externos (prestados) para “gasto corriente” (entre comillas) del país y para la estatización (compra de empresas) de la economía, de otra manera no pueden explicarse las cifras anteriores. Pero como sabemos no todo terminó

allí, su buen amigo López Portillo no quiso

quedarse atrás y en el siguiente sexenio, la ya

abultada Deuda Externa de 19600 millones creció

hasta la espeluznante cifra de 58,874 millones

de dólares (algunos decían que más pero

esta es la cifra oficial para el 31 de diciembre

de 1982), ¡Equivalente al 90% del PIB

corriente de 1982! La historia se repitió y logró

aparte de las marcas históricas, hasta ese

entonces, de inflación, 459% y de devaluación

brusca, 582%, (record vigente) incrementar

2

tantos más la Deuda Externa, un 200%. Y que me perdone JLP, pero con esos resultados a mí verdaderamente me daría vergüenza presentarme públicamente y emitir opiniones como él lo hace todavía. La suerte estaba echada y el inicio

de esa gran crisis económica de nuestro país

comenzaba en ese año de 1982. En los artículos

que escribió J. Jesús Rangel M para Excelsior

en 1987 y que tituló “Pagó México 80,000

millones de dólares en 6 años” nos

describe claramente como sucedió tal cosa:

Durante el período de López Portillo se

amortizaron 27,593 MMD y se pagaron 28,090 MMD de

intereses, mientras que en el período siguiente

de MMH se amortizaron 6,874 MMD y se pagaron

21,913 MMD de intereses. La suma de estas

cantidades da (tomar aire) 84,470 Millones de

dólares que tuvieron que cubrirse en menos de 10

años, según mis cálculos. Después de 1982, durante 26 meses no hubo quien le prestara un quinto a nuestro país, estábamos en la ruina, éramos insolventes, pero por fortuna ya no podíamos endeudarnos más. El final de esta historia y para sorpresa de muchos que no creen en Zedillo, es igual que el principio, durante el sexenio de Don Manuel Ávila Camacho, se redujo el endeudamiento externo en un 3%, mientras que en lo que va del sexenio del Dr. Ernesto Zedillo también se ha reducido la deuda externa y para fines de 2000, ha bajado un 1% y equivale a tan solo un 14.17% del PIB para el mismo período. En la parte de la tabla de “Lo que pudo ser” he marcado supuestos niveles de endeudamiento que podrían haberla mantenido dentro de niveles manejables, sin exceder jamás el 10% del PIB. Exportaciones Quizá este rubro sea de los menos criticables en el análisis del período estable de 1941-1970, con respecto al período inestable de 1971-2000 y esto se debe a que durante la época denominada del Desarrollo Estabilizador, se promovió en exceso la restricción de las importaciones, lo que a su vez afectó las exportaciones de manufacturas por su falta de calidad y precio, siendo entonces México un exportador neto de materias primas. A partir del sexenio de López Portillo se impulsaron de manera impresionante las exportaciones de la industria petrolera y después en el período de MMH se inició la apertura comercial, impulsando la industria maquiladora y la industria automotriz. Los tratados de libre comercio iniciados por Salinas, entre ellos el más importante el TLCAN (NAFTA por sus siglas en inglés) y continuados por Zedillo detonaron de manera impresionante el crecimiento de las exportaciones de manufacturas llevando a nuestro país a convertirse en el primer exportador de América Latina y superando o quedando muy cerca en este año del nivel de las exportaciones de Corea y España. Al analizar la etapa de desarrollo

estable de 1941-1970 vemos que en este período

las exportaciones apenas lograron crecer un 503%

mientras que dentro de lo poco bueno que nos

arroja el período de desarrollo inestable

1971-2000, aparece en este rubro un impresionante

crecimiento del 12,805% Por razón natural de tan buenos resultados en la parte de “Lo que pudo ser”, en este único caso repito los resultados reales del período por ser más que excelentes, al menos en este aspecto. Por otra parte puede verse la comparación de la relación Deuda Externa / Exportaciones y aquí se observa que mientras en 1970 la Deuda Externa representaba 3.3 veces las Exportaciones de un año (es decir que se requerían 3.3 años de exportaciones para poder pagar la deuda externa), para 1976 la cifra había aumentado a 5.36 años y para el año 2000 debido al impresionante crecimiento de las exportaciones y de la reducción de la deuda externa del sector oficial, se requiere de solamente 43% de un año, aproximadamente 5 meses de exportaciones para cubrir el total de la deuda externa oficial. Conclusiones Las cifras están allí, las fuentes son oficiales y muestran simple y llanamente nuestra realidad. Si alguien llega a leer este trabajo espero que al menos le sirva para poner un poco más de empeño en el dominio y conocimiento, no profesional desde luego, de las que son nuestras grandes variables de la economía. Pienso que al menos podrá serle útil para entender lo que en esta materia sucede y ha sucedido en nuestra Patria en el pasado. MAB

|

|

|||||||||||||||

|

Eres el visitante desde Abril de 2001 |

|||||||||||||||||||||||||